作家・経営コンサルタント。流創株式会社代表取締役。1973年愛知県生まれ。

学習院大学経済学部経営学科卒業。エイベックスなど数社で管理業務全般に従事し、サニーサイドアップではIPO担当として株式上場を達成。その後、中国・深圳での駐在業務の後、独立。現在は、スタートアップベンチャーの業務支援や老舗企業の組織改善など、多岐にわたりコンサルティング、講演、執筆活動などを行っている。

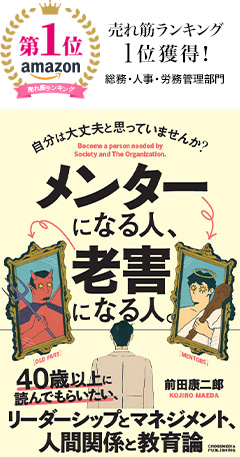

著書に『デキる上司がデキる部下を潰してしまう。はなぜ起こるのか?』『メンターになる人、老害になる人。』、(以上、クロスメディア・パブリッシング)、『社長になる人のための経理とお金のキホン』(日経BP 日本経済新聞出版)など多数。

Podcast番組『THE VENTURE』パーソナリティ。

私が大切にしているのは「敬意のある関係性」です。「共に悩み、共にアイデアを出し、共に成功を喜ぶ」。皆様にとって、そのような存在になれることを心掛けています。

「部下育成に悩む自分に刺さった一冊。上司の期待と部下の責任感がぶつかる心理を丁寧に解きほぐし、どう関わるべきか考え直すきっかけをもらいました」

「優秀な部下をどう育て、どう支えるかというテーマに真正面から向き合うための、ありそうでなかった一冊。優秀な人材同士の関係性をどう維持・仕組み化するかが、組織の未来を決めるという視点は非常に勉強になりました」

「上司と部下の関係だけでなく、社長と社員、経営者と組織の関係にも深く刺さる一冊です」

Q1. なぜ「デキる上司」が「デキる部下」を潰してしまうのですか?

A. 「デキる上司」が「デキる部下」に出会うと、「自分と同じ属性」だと思い、自分が乗り越えてきた環境と同じ厳しい条件下でも部下は耐えられるだろう、という判断基準でコミュニケーションをとってしまうことがあるからです。

デキる部下といってもまだ上司ほどは耐性が育っていません。デキる上司がメンターとしてそのような部下にそれらの点を注意しながらどのようなマネジメントを行い、リーダーシップを発揮していくか、そのコツを本書でお伝えします。

Q2. 本書で紹介されている解決策にはどのようなものがありますか?

A. デキる上司は、仕事の質を下げずに「休息」をとることが意識・無意識にかかわらず得意です。だから長きに渡り、途中で息切れすることなく活躍し続けることができます。

それらの方法や習慣を言語化し、仕事はデキるけれど「息抜き」「手間を抜く」などの抜くこと、休むことが苦手な部下に対して、すぐに現場で実践できる方法などを事例を交えながら本書ではお伝えします。

Q3. この本はどんな人におすすめですか?

A. 「優秀な部下は育つのだけれど、育った部下がすぐ休職、転職などで離職してしまう」という課題を抱える会社、経営者、管理職、マネジャーの方々にお勧めです。

デキる部下が元気に定着して活躍し続けることで業績は伸びていきます。

そのようなチームづくり、人材育成のコツや、AIなどを活用しながら業務をDX化し、社員の負担を軽くする事例も記載しています。職場の人間関係を円滑にする一助となれば嬉しく思います。

Q1. なぜ人は「メンター」にも「老害」にもなり得るのですか?

A. 入社1年目、私達はまだ「何者でもない状態」ですから、メンターでも老害でもありません。しかし1年間の実務経験を経て、後輩の新入社員が入ってきた時、私達は自動的に新入社員のメンターとなります。社歴や実務経験歴などが物理的に彼らより長けた状態になるからです。そして多くの人はそのままメンターとして後輩の成長に寄与していきますが、一部の人達は後輩の成長を阻害する老害に転じます。

つまり、「メンター」と「老害」は全く別々のところから派生するのではなく、「メンターの人達の中から一部の人が老害に転じる」のです。だから「メンターと老害は紙一重」、気を付けなければいけないということなのです。

Q2. 職場で「老害」にならないために、どのような点に注意すべきですか?

A. いくつかありますが、その中でも特に重要なのが「敬意」です。誰に対しても、そして何に対しても敬意をもって接する習慣を維持することです。

敬意は上司も部下も関係ありませんし、社内も社外も関係ありません。さらに「仕事に対する敬意」というように、生物か無生物かも関係ありません。つまり部下に対しても、発注先に対しても、仕事に対しても、職場全ての人が、互いに敬意をもって接することで、それぞれの心理的安全性が担保され、職場の人間関係も円滑となるはずです。

組織のリーダーである経営者や役員、管理職、マネジャーなどが、まず職場のメンターとして手本を示していただき、後進の人材育成をしていただければと思います。

Q3. この本は誰にとって役立ちますか?

A. 「社歴が長い」「実務経験歴が長い」など、属性が「長けた方」にお勧めです。ただし、世代は問いません。10代、20代でも「私が去年入社した時はこんな仕事はすぐにできたけどね」と、新入社員に老害をする入社2年目の先輩もいますし、半面、年長者にタブレットの操作方法を丁寧にサポートする若者のメンターもいます。〇歳から「メンター」「老害」ということではありませんので、全世代の方にお読みいただきたいと思っています。

本書では「メンター」「老害」それぞれの具体的実例から、実際に発生している老害に対してどのように対処するかに至るまで、数十個のエピソードを交えながら、すぐに現場で実践できる方法を網羅的に紹介しています。

また、パワーハラスメント、モラルハラスメント、カスタマーハラスメントなど、各種ハラスメントに関する予防や研修のテキストとしてもご活用いただけます。職場だけでなく、家庭や友人関係などのコミュニケーションテキストとしても、楽しみながらお読みいただけると思います。

Q1. なぜ社長に経理やお金の知識が必要なのですか?

A. 社長になる方の多くは、営業や開発をはじめとした非管理系部門の出身者です。そのため、営業や開発などの現場で必要な数字(売上・原価など)は熟知されていますが、逆にそれ以外の「販管費」「資金繰り」「決算」をはじめとした経営に関して必要な会社の数字やそれらに関する業務は、言葉や理屈では知っていても、実際の実務においては社長に就任するまでは物理的に触れる機会がまずありません。しかし社長に就任すればその初日から、それらについての理解もしたうえで経営判断を行わなければならなくなります。

社長とは「会社の全ての数字」を管理する最高責任者であり最終責任者です。そのため、一部でも「抜け」があってはなりません。その一方で、1から経理やお金の知識を習得する時間もありません。そのため、社長がすべきことは、「社内の経理やお金に関する知識や実務に長けた経理系の人材や部署」をどのように束ね、そして彼らから知識や情報を得ながらそれらを社長ご自身の血肉とし、経営や経営判断に活かしていくべきか、その方法を知ることが大切なのです。本書ではそれらのコツをわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。

Q2. 経理や会計が苦手な文系出身の経営者でも読めますか?

A. 簿記に馴染みのない方や文系出身者の方でもお読みいただけるよう、専門用語を極力平易な言葉や表現に置き換えました。ただし内容としてはこの1冊で経営全体を網羅した内容になっていますので安心してお読みください。

Q3. この本を読むと何が学べますか?

A. 本書をお読みいただくことで、まず会社の数字に対する計数感覚が養われます。会社の全体像をイメージしながら数字を見るコツを得ていただくことで、より正しい経営判断ができるようになります。また、長年の筆者の実務経験に基づいた「職場で起こる不正の種類とその防止対策」など、さまざまな職場で起こる事象に対してどのように対処すべきかなど、実用性、実効性のある内容になっています。

既に社長に就任された方、間もなく就任される方のほかにも、将来社長を目指される方、起業をする予定の方などにもご活用いただけます。また、計数感覚を揃えるという意味でも、管理職研修のテキストとしてもご活用いただけます。

記事一覧:ダイヤモンド・オンライン(前田康二郎)

記事一覧:マネー現代(講談社)

記事一覧:婦人公論.jp

記事一覧:NIKKEI Biz Gate

記事一覧:PHP Online

記事一覧:HRpro

テーマ「経理部門をコスト部門からプロフィット部門へ飛躍させるDX戦略」

日立グループ様、パナソニックグループ様、三井住友カード様、NTTドコモ様、オービック様、マネーフォワード様、ピー・シー・エー様、クレオ様、Sansan様、ウィングアーク1st様、日本経済新聞社様、産経新聞社様、(社)日本新聞協会様、東洋経済新報社様、文藝春秋様、静岡新聞社様、(社)沖縄県経営者協会様、神奈川県中小企業診断協会様、全国中小企業経友会事業協同組合様、RXJapan様、ビズアップ様、ブティックス様、ソフトバンククリエイティブ様、アイティメディア様、他多数

「ハラスメント問題」「人口減少に伴う人材不足」「AIの進化」など、昭和・平成時代とは違い、職場環境を取り巻く前提が大きく変わった令和時代の今、求められるリーダーシップ像やマネジメント手法も大きく様変わりしています。本講演では、令和時代にふさわしいリーダーシップやマネジメントのコツを『デキる上司がデキる部下を潰してしまう。はなぜ起こるのか?』『メンターになる人、老害になる人。』などの著者・前田康二郎がお伝えします。

「職場の居心地が良くない」、「なんとなく閉塞感がある」。そのような組織にないもの、それは「敬意」です。誰からも好かれる組織には「敬意」が存在します。敬意が存在する組織は、社員の定着率や顧客や取引先からの評価も良く、連動して売上や利益も高いのです。本講演では、そのような「敬意のある組織」へ簡単に、そして劇的に生まれ変わらせることができるコツを『デキる上司がデキる部下を潰してしまう。はなぜ起こるのか?』『メンターになる人、老害になる人。』『社長になる人のための経理とお金のキホン』などの著者・前田康二郎がお伝えします。

どのような職場でも不正が起きる可能性はあります。そのため、防災と同様に不正に対する正しい知識と備えが必要です。本講演では、『社長になる人のための経理とお金とキホン』、『職場がヤバい!不正に走る普通の人たち』などの著者・前田康二郎が、「不正の種類、構造」「不正を起こす心理」「不正の社内外へ与える影響」「不正が起こりにくい職場環境の作り方」などを軸に、不正についての基礎知識から具体的な予防法に至るまで、多面的な視点からお伝えします。

ベンチャー企業で頑張っている方、そして将来、起業を考えている方などベンチャーマインドをお持ちの全ての方へ、どのような働き方をすればベンチャーで成功できるか、そのコツやヒントなどを中心にお伝えしていく番組です。<毎週更新>

当社は「節約ウオッチ-入力するだけで貯金体質に大変身!」iOS版を2019年10月15日(火)にリリースいたしました。

「節約ウオッチ」は節約した金額と回数が一目瞭然!あなたの夢をサポートします。

日本語版の他に英語版、中国語版、フランス語版をリリースし、現在6か国でご利用いただいています。

「何をいくら節約したか」を日々入力していくだけで貯金体質、節約体質になることができるアプリです。

基本的な使い方、節約入力事例などについても下記をご覧ください。

経営相談、経営改善の経営コンサルティングを承っております。

訪問形式、オンライン形式、いずれも可能です。

月額契約、スポット契約、いずれも可能です。

ご予算をご提示の上、「ご依頼・お問い合わせ」よりご相談ください。

社長様の「パートナー」として、幹部教育、社員教育の指導方法のご相談、財務諸表など数字の見方や活用の仕方、また社長から社員へ発信するメッセージ・文章の校閲など、ビジネス書作家だからこそできるサポートを総合的にいたします。

事業内容、財務諸表などを分析し、売上を創出できる新規事業のご提案や利益改善策のご提案をしながら、社長や社員の皆様が将来的に「自走」して同じことができるように仕組み作りのサポートをいたします。

不正が発生した箇所のほとんどは「シングルチェック」あるいは「ダブルチェック体制の機能不全」が原因です。「経理のプロ」が、不正を未然に防ぐガバナンス体制の構築をサポートいたします。

数字が良くない会社の特徴として「敬意」が職場から失われているという特徴があります。当社オリジナルの「リスペクト・マネジメント研修」によって、社内に敬意を発生させ、社風を改善し、数字の好転をはかれるようサポートいたします。

これまで多数のビジネス関連の講演実績やコンテンツの提供実績をもとに、御社の集客目的、ニーズ、既存の顧客層などに合わせたビジネスイベント・コンテンツの企画立案や制作業務をお手伝いします。たとえば、「講演を依頼したいが、どのような企画内容を考えたらいいかわからない」といった場合は、企画内容と講演をまとめてセットでご依頼いただくことも可能です。また、ビジネスの知識がある程度必要となる司会進行業務、ファシリテーター業務なども承っております。

訪問形式、オンライン形式、いずれも可能です。 講演、セミナーの各テーマ、内容に関しては、当社でもプログラムは用意しておりますが、カスタマイズも可能です。内容のご希望がありましたらお申し出ください。

| 商号 | 流創株式会社(るそうかぶしきがいしゃ) |

|---|---|

| 事業開始日 | 2012年4月 |

| 資本金 | 3,000,000円 |

| 代表者 | 代表取締役 前田康二郎 |

| 主要取引銀行 | みずほ銀行 銀座中央支店 |

| 事業内容 | 経営相談、経営改善、経営コンサルティング、ウェビナー、講演、セミナー、アプリ企画・開発・運用 |